PROBOLINGGO : Perisaihukum.com

Dunia pendidikan berbasis agama kembali diguncang kabar pilu yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kini memasuki babak baru yang sarat nuansa ketidakadilan terhadap korban.

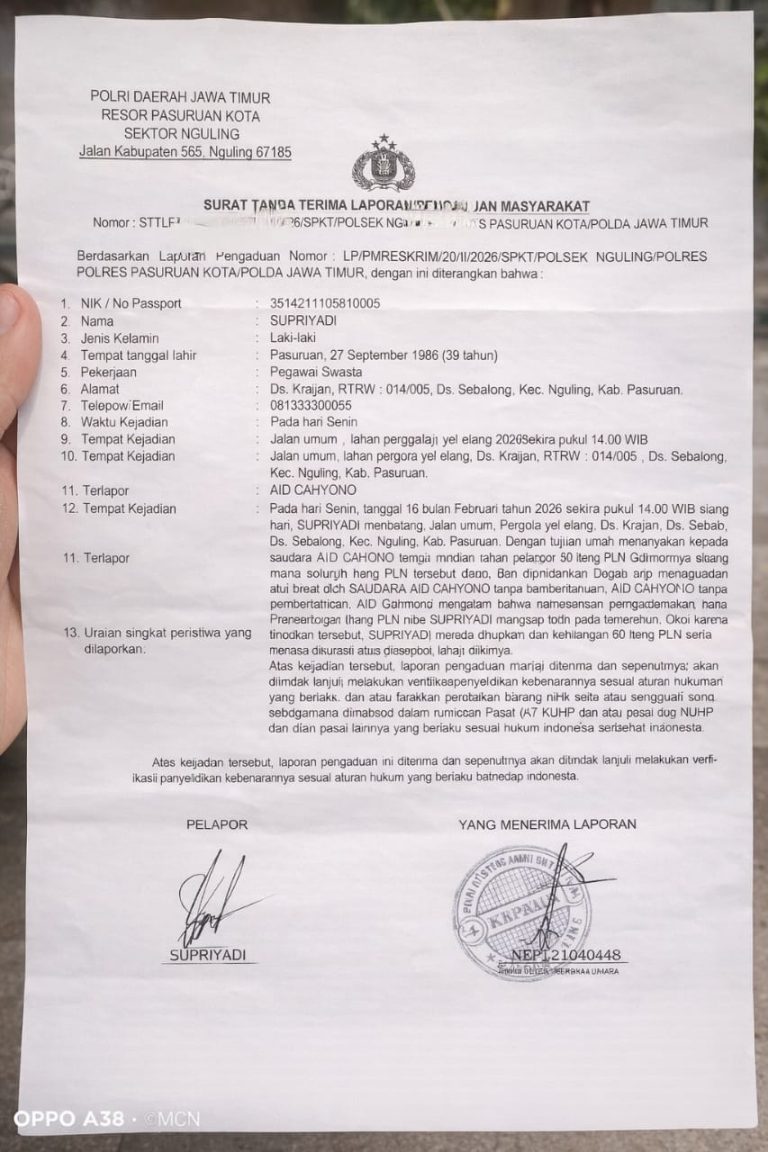

Kasus tersebut diduga melibatkan seorang oknum kiai berinisial ED yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwatinya berinisial FZ. Ironisnya, di tengah proses hukum yang seharusnya berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban, FZ justru dilaporkan balik oleh istri tersangka ke pihak kepolisian dengan tuduhan perselingkuhan atau perzinahan.

Langkah pelaporan balik ini menuai kecaman luas. Bahkan, istri tersangka dilaporkan menggelar aksi bertajuk “Sumberkerang Anti Pelakor”, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai bentuk reviktimisasi—yakni tindakan yang menjadikan korban kembali mengalami kekerasan, kali ini secara psikologis dan sosial. Aksi tersebut juga dinilai sebagai upaya intimidasi untuk melemahkan posisi korban di hadapan hukum.

Menanggapi fenomena kriminalisasi korban, sejumlah poin hukum krusial disoroti oleh pegiat hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana modern, relasi antara kiai (guru/otoritas) dan santriwati (murid) dipandang sebagai relasi kuasa yang timpang. Kekerasan seksual dalam konteks ini kerap melibatkan penyalahgunaan otoritas, tipu daya, atau manipulasi kepercayaan. Oleh karena itu, persetujuan (consent) tidak dapat dianggap sah apabila diperoleh melalui tekanan atau pengaruh kekuasaan.

Dari sisi lain, Aliansi L3GAM menegaskan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Mereka menekankan bahwa negara wajib memberikan perlindungan penuh kepada korban.

“Pasal 10 UU TPKS secara tegas melarang segala bentuk pembalasan atau kriminalisasi terhadap korban yang melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Laporan dugaan perselingkuhan dalam konteks ini patut dicurigai sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang bertujuan mengaburkan dan menghentikan perkara utama,” ujar perwakilan Aliansi L3GAM.

Aliansi tersebut juga menyoroti ketidaktepatan penggunaan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dalam kasus ini. Menurut mereka, unsur utama delik perzinahan adalah kesukarelaan. Apabila terbukti terdapat kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan wewenang, maka unsur perzinahan secara hukum gugur.

Lebih lanjut, Aliansi L3GAM menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan krisis moral yang serius. “Ini bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini adalah krisis moral yang mendalam. Pesantren seharusnya menjadi ruang aman bagi santri untuk menimba ilmu, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan asusila dan upaya sistematis membungkam kebenaran,” tegas mereka.

Aliansi L3GAM juga mendesak Polres Probolinggo agar tetap fokus pada penyidikan perkara kekerasan seksual dan tidak membiarkan laporan balik tersebut mengaburkan substansi kasus utama.

“Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menindas korban yang telah terluka. Keadilan harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan atau status sosial,” pungkasnya.

Penulis : Rul